沪上又一座饮品“工厂”的建立事发在去年9月,本土新式茶饮品牌LELECHA楽楽茶(下称“楽楽茶”)旗下首家制茶工厂在环球港正式开业,300㎡内配有数百万的专业定制流水线制茶设备,涵盖茶叶炒制、烘焙、萃取等多个过程。

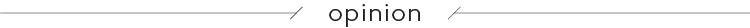

沪上又一座饮品“工厂”的建立事发在去年9月,本土新式茶饮品牌LELECHA楽楽茶(下称“楽楽茶”)旗下首家制茶工厂在环球港正式开业,300㎡内配有数百万的专业定制流水线制茶设备,涵盖茶叶炒制、烘焙、萃取等多个过程。 紧接着不到一年,楽楽茶又在上海五角场开出品牌首家制茶乐园,而在筹备“乐园”的时间里,楽楽茶却已将制茶工厂开至全国多地,“工厂化”成为该品牌又一个公知标识。当咖啡与茶饮中的两个前沿品牌均矛准“工厂”这块香饽饽,各类小型精品商户也陆续跟上步伐,不少茶饮店铺里都出现了“焙茶”工艺的身影,煮葉和茶阁里的猫眼石便是其中代表。

紧接着不到一年,楽楽茶又在上海五角场开出品牌首家制茶乐园,而在筹备“乐园”的时间里,楽楽茶却已将制茶工厂开至全国多地,“工厂化”成为该品牌又一个公知标识。当咖啡与茶饮中的两个前沿品牌均矛准“工厂”这块香饽饽,各类小型精品商户也陆续跟上步伐,不少茶饮店铺里都出现了“焙茶”工艺的身影,煮葉和茶阁里的猫眼石便是其中代表。 自此,“工厂进店”逐渐成风,可如此设计的理念是什么?公众反馈如何?是否具有可持续发展意义?希望我们接下来的探讨能给予你一些思考灵感。何为制茶?为何烘焙?

自此,“工厂进店”逐渐成风,可如此设计的理念是什么?公众反馈如何?是否具有可持续发展意义?希望我们接下来的探讨能给予你一些思考灵感。何为制茶?为何烘焙? 若想饮用一杯上好的现泡茶,那必须在采茶后经历几道工序;其中,对保证茶叶品质、提取香气起决定性作用的烘焙与干燥,亦是整个制茶流程的最后一环。烘焙茶叶不仅仅是将茶叶干燥即可,而是需要根据温度、湿度、天气等变量因素进行适当烘焙的行为。

若想饮用一杯上好的现泡茶,那必须在采茶后经历几道工序;其中,对保证茶叶品质、提取香气起决定性作用的烘焙与干燥,亦是整个制茶流程的最后一环。烘焙茶叶不仅仅是将茶叶干燥即可,而是需要根据温度、湿度、天气等变量因素进行适当烘焙的行为。 就LELECHA楽楽茶制茶工厂来看,新茶的烘焙时间约在60分钟左右,进入搅拌机后还需要经历60分钟揉捻才能萃取茶叶的最佳风味,然而,有些品种的茶叶还需储存在陶土罐里醒发24小时,才能从“制茶”转变成“调茶”。由此看来,即使制茶工厂与烘焙工序进门店,客人们也暂时无法即时饮用到刚刚新制的茶叶,打出“现制”招牌的也仅仅是四小时赏味期的“当日炒茶”和“现场煮茶”。流水线也能拥有仪式感/ 品牌质感

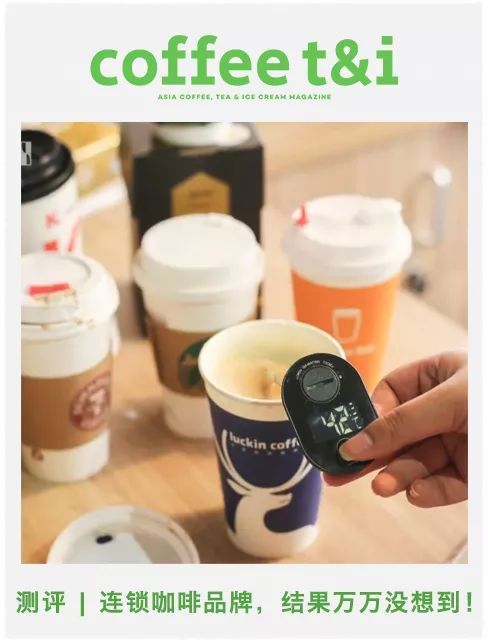

就LELECHA楽楽茶制茶工厂来看,新茶的烘焙时间约在60分钟左右,进入搅拌机后还需要经历60分钟揉捻才能萃取茶叶的最佳风味,然而,有些品种的茶叶还需储存在陶土罐里醒发24小时,才能从“制茶”转变成“调茶”。由此看来,即使制茶工厂与烘焙工序进门店,客人们也暂时无法即时饮用到刚刚新制的茶叶,打出“现制”招牌的也仅仅是四小时赏味期的“当日炒茶”和“现场煮茶”。流水线也能拥有仪式感/ 品牌质感 就像星巴克建立甄选烘焙工坊,将成品前的流程“公之于众”,既对外昭示自身拥有的完整流水线与周到工艺,还成了品牌质感的保证,也有助于触发消费者的记忆点。那么人均20~30元的精品茶饮,如何体现其价值,除了口感与原材料选择,更多的便是这杯茶饮承载的文化。

就像星巴克建立甄选烘焙工坊,将成品前的流程“公之于众”,既对外昭示自身拥有的完整流水线与周到工艺,还成了品牌质感的保证,也有助于触发消费者的记忆点。那么人均20~30元的精品茶饮,如何体现其价值,除了口感与原材料选择,更多的便是这杯茶饮承载的文化。 于是,大家稍为“陌生”的工艺流程就成了“质感”的切入口,让消费者了解手里握着的那一杯茶饮,不仅仅是冲泡的成品,更多的是具有仪式感的多程式工艺作品。/ 第三空间的生活属性

于是,大家稍为“陌生”的工艺流程就成了“质感”的切入口,让消费者了解手里握着的那一杯茶饮,不仅仅是冲泡的成品,更多的是具有仪式感的多程式工艺作品。/ 第三空间的生活属性 既然咖啡馆能拥有其第三空间的职能和社交属性,那“换汤不换药”的茶饮店也可以如此操作,同时,历来以档口店与铺子面世的茶饮店也更需要赋予生活方式的意义。然而,因为茶叶的食品特性,和传统茶馆与工作生活的距离感,使得“仪式感”成为了一种负累。

既然咖啡馆能拥有其第三空间的职能和社交属性,那“换汤不换药”的茶饮店也可以如此操作,同时,历来以档口店与铺子面世的茶饮店也更需要赋予生活方式的意义。然而,因为茶叶的食品特性,和传统茶馆与工作生活的距离感,使得“仪式感”成为了一种负累。 不过,若是你仔细观察近些年崛起的新式茶饮品牌,尤其是那些选择开设几十平米,甚至几百平米的大型门店,便会发现品牌对于“第三空间”的小心思——希望通过产品留住消费者离开的脚步,停留的时间越长,在店再次消费的可能性就越大。独立的大型门店给予了都市人一个休息的场所,在快节奏的工作与生活环境里剥离开来,“轻松一刻”是大多数消费者为茶饮贴上的标签。当客人不知道该在店内所谓何故,一旦“打发时间”的闹钟响起,他们就会毫不犹豫地推门离开,想要说服他们多停留几分钟,能依靠的只有“体验消费”。

不过,若是你仔细观察近些年崛起的新式茶饮品牌,尤其是那些选择开设几十平米,甚至几百平米的大型门店,便会发现品牌对于“第三空间”的小心思——希望通过产品留住消费者离开的脚步,停留的时间越长,在店再次消费的可能性就越大。独立的大型门店给予了都市人一个休息的场所,在快节奏的工作与生活环境里剥离开来,“轻松一刻”是大多数消费者为茶饮贴上的标签。当客人不知道该在店内所谓何故,一旦“打发时间”的闹钟响起,他们就会毫不犹豫地推门离开,想要说服他们多停留几分钟,能依靠的只有“体验消费”。 犹如旅游业的工业旅游,在茶饮门店内加入制茶流水线,是一种基于商业必需品的附加价值。在这样的环境氛围下,消费者能体会到不同的场景服务,观看一场远在千里之外工厂里的工艺秀,或是需要花费数百元才能学习的茶道艺术,轻量级的茶文化输出成就了茶饮店的第三空间基调。

犹如旅游业的工业旅游,在茶饮门店内加入制茶流水线,是一种基于商业必需品的附加价值。在这样的环境氛围下,消费者能体会到不同的场景服务,观看一场远在千里之外工厂里的工艺秀,或是需要花费数百元才能学习的茶道艺术,轻量级的茶文化输出成就了茶饮店的第三空间基调。 当然,为吸引消费者而努力升级品牌与产品是茶饮品牌的主要任务,但身处商业环境,这些品牌仍需要确定自身的行业定位。而以制茶工厂为代表的B端产业意义,我们暂且不在这里赘述,有兴趣的小伙伴可以点进“阅读原文”订阅即将出版的第72期《咖啡茶与冰淇淋》杂志了解。在“工厂”的进驻下,作为即时消费品的茶饮拥有了别样的消费意义,也为门店空间赋予了多种服务语境,促进线下消费,还能建立品牌忠诚度。或许,在品牌暂时无法释出极具吸引力的新品时,通过“工厂进店”的文化影响力和跨界合作功能,也能保持市场对该品牌的新鲜感。【本篇福利】参与互动,在留言里说说#你如何看待“工厂进店”的风潮#点赞第一名即可获得价值199元 永璞蓝山冷萃液一盒/10条截止时间:2019年9月27日15:00

当然,为吸引消费者而努力升级品牌与产品是茶饮品牌的主要任务,但身处商业环境,这些品牌仍需要确定自身的行业定位。而以制茶工厂为代表的B端产业意义,我们暂且不在这里赘述,有兴趣的小伙伴可以点进“阅读原文”订阅即将出版的第72期《咖啡茶与冰淇淋》杂志了解。在“工厂”的进驻下,作为即时消费品的茶饮拥有了别样的消费意义,也为门店空间赋予了多种服务语境,促进线下消费,还能建立品牌忠诚度。或许,在品牌暂时无法释出极具吸引力的新品时,通过“工厂进店”的文化影响力和跨界合作功能,也能保持市场对该品牌的新鲜感。【本篇福利】参与互动,在留言里说说#你如何看待“工厂进店”的风潮#点赞第一名即可获得价值199元 永璞蓝山冷萃液一盒/10条截止时间:2019年9月27日15:00

预览时标签不可点

预览时标签不可点 手机浏览中华饮品届

手机浏览中华饮品届