咖啡烘焙领域的内容,很难整合成为系统,因为共同语言少,品质、风格追求多,大家对“好”的定义也是五花八门;与此同时,学界对这个领域的研究也是屈指可数,没什么新突破,很长一段时间里,咖啡烘焙的科学知识都停留在一个范围里,大家更多是靠经验去摸索和调整,经常出现一些通过脑补填充而来的神奇理论。这次,我打算结合一些最新的、比较有说服力的学术内容,从一个几乎无法绕开的角度切入,探讨一下咖啡烘焙,而这个切入的点,就是“发展时间”。

咖啡烘焙领域的内容,很难整合成为系统,因为共同语言少,品质、风格追求多,大家对“好”的定义也是五花八门;与此同时,学界对这个领域的研究也是屈指可数,没什么新突破,很长一段时间里,咖啡烘焙的科学知识都停留在一个范围里,大家更多是靠经验去摸索和调整,经常出现一些通过脑补填充而来的神奇理论。这次,我打算结合一些最新的、比较有说服力的学术内容,从一个几乎无法绕开的角度切入,探讨一下咖啡烘焙,而这个切入的点,就是“发展时间”。 在咖啡烘焙中,什么是发展时间?有经验的人一般都会说“是烘焙过程中,咖啡豆发生第一次爆裂后,到烘焙结束之间的时间。”这很好理解,但当继续往深一层提出疑问时,你就会发现很多让人反思的点,甚至知识盲区,例如:

在咖啡烘焙中,什么是发展时间?有经验的人一般都会说“是烘焙过程中,咖啡豆发生第一次爆裂后,到烘焙结束之间的时间。”这很好理解,但当继续往深一层提出疑问时,你就会发现很多让人反思的点,甚至知识盲区,例如:- 为什么会发生爆裂?

- 不爆裂就不发展了吗?

- 到底发展了什么东西?(点题咯)跟以往一下,我们试着通过自问自答的方式,逐步揭开发展时间的“神秘面纱”,让我们重新、换个角度、更客观地去认识它,从而调整、控制它。

为什么用“一爆”来判断发展时间的开始“一爆”本身更指向一个简单的物理层面现象——藏在生豆细胞深处的结合水,被加热到足够高的温度后,剧烈蒸发并冲出咖啡豆时所产生的类似“剥瓜子”的声音。它几乎与任意的化学反应没有直接的关系,既没有“因为某反应发生了所以一爆”,也没有“因为一爆了所以某反应发生了”的说法,它就是一个迸发的声音。但有趣的是,不少证据表明,咖啡豆在烘焙中从“吸热状态(endothermic)”转变为“放热状态(exothermic)”的那个点,恰好也是在一爆点附近。因此,虽然一爆本身与化学反应没太大关联,但却巧合地成为了一个“很适合的信号”。以一爆作为发展时间的起点,虽然并不客观,但仍然合理,所以后边我也不打算故弄玄虚,仍然使用一爆后到烘焙结束这段时间代表“发展时间”。重要的事情再说三遍,本文中:发展时间 = 咖啡烘焙中,一爆后到烘焙结束的时间发展时间 = 咖啡烘焙中,一爆后到烘焙结束的时间发展时间 = 咖啡烘焙中,一爆后到烘焙结束的时间大家看到后边不要乱掉就好(会出现很多看起来类似的词语)。

为什么用“一爆”来判断发展时间的开始“一爆”本身更指向一个简单的物理层面现象——藏在生豆细胞深处的结合水,被加热到足够高的温度后,剧烈蒸发并冲出咖啡豆时所产生的类似“剥瓜子”的声音。它几乎与任意的化学反应没有直接的关系,既没有“因为某反应发生了所以一爆”,也没有“因为一爆了所以某反应发生了”的说法,它就是一个迸发的声音。但有趣的是,不少证据表明,咖啡豆在烘焙中从“吸热状态(endothermic)”转变为“放热状态(exothermic)”的那个点,恰好也是在一爆点附近。因此,虽然一爆本身与化学反应没太大关联,但却巧合地成为了一个“很适合的信号”。以一爆作为发展时间的起点,虽然并不客观,但仍然合理,所以后边我也不打算故弄玄虚,仍然使用一爆后到烘焙结束这段时间代表“发展时间”。重要的事情再说三遍,本文中:发展时间 = 咖啡烘焙中,一爆后到烘焙结束的时间发展时间 = 咖啡烘焙中,一爆后到烘焙结束的时间发展时间 = 咖啡烘焙中,一爆后到烘焙结束的时间大家看到后边不要乱掉就好(会出现很多看起来类似的词语)。 发展时间到底有什么用?发展时间非常笼统,在传统的、约定俗成的概念中,发展时间被视为“风味形成”的重要手段并被人们调整和控制,遇到发展不足时,仍然有很多技法、理论倾向于“降低发展的温升速率(RoR),延长发展时间”来解决问题。对于发展时间的作用,我认为至少要从两个方面去入手理解,分别是化学层面和物理层面;既然发展时间被广泛理解成“风味形成”的手段,那我们就先从化学层面去看吧。发展时间的化学变化化学层面的变化,归根到底就是物质在特定条件下的分解与合成,在咖啡烘焙中,它代表着咖啡豆最终呈现的颜色和风味。随着现代咖啡知识的更新,可以肯定的是,咖啡豆在烘焙过程中,化学反应早早已经开始,而非在一爆后才开始,“发展时间 = 风味形成”的说法已经不再严谨。或者准确来说,“发展时间不是风味形成的唯一途径”,在讨论“化学变化”、“风味发展”时,我们更应该以整体的视觉来审视烘焙流程,而非只讨论“发展时间”。

发展时间到底有什么用?发展时间非常笼统,在传统的、约定俗成的概念中,发展时间被视为“风味形成”的重要手段并被人们调整和控制,遇到发展不足时,仍然有很多技法、理论倾向于“降低发展的温升速率(RoR),延长发展时间”来解决问题。对于发展时间的作用,我认为至少要从两个方面去入手理解,分别是化学层面和物理层面;既然发展时间被广泛理解成“风味形成”的手段,那我们就先从化学层面去看吧。发展时间的化学变化化学层面的变化,归根到底就是物质在特定条件下的分解与合成,在咖啡烘焙中,它代表着咖啡豆最终呈现的颜色和风味。随着现代咖啡知识的更新,可以肯定的是,咖啡豆在烘焙过程中,化学反应早早已经开始,而非在一爆后才开始,“发展时间 = 风味形成”的说法已经不再严谨。或者准确来说,“发展时间不是风味形成的唯一途径”,在讨论“化学变化”、“风味发展”时,我们更应该以整体的视觉来审视烘焙流程,而非只讨论“发展时间”。 这时候大家可能就说了:“既然我们不应该只讨论发展时间,那你还探讨个屁呀?”此言差矣,虽然“发展时间”不代表所有化学变化,但是:它是咖啡豆进入放热状态的恰当信号,放热状态是烘焙化学上重要的指标;随着咖啡豆水分降低,温度提升,烘焙越往后期,化学反应越多样、越剧烈;风格各异的烘焙技法中,也常有控制发展时间的部分,单独讨论它能够带给更多烘焙师基于原本调整技术的启发。所以,发展时间的重要性,足够高到拿出来单独讨论。不久前,位于丹麦哥本哈根,由Morten Münchow带领的Coffee Mind团队,在期刊Beverages(MDPI之下的开放期刊)发布了第二篇烘焙相关的学术论文:

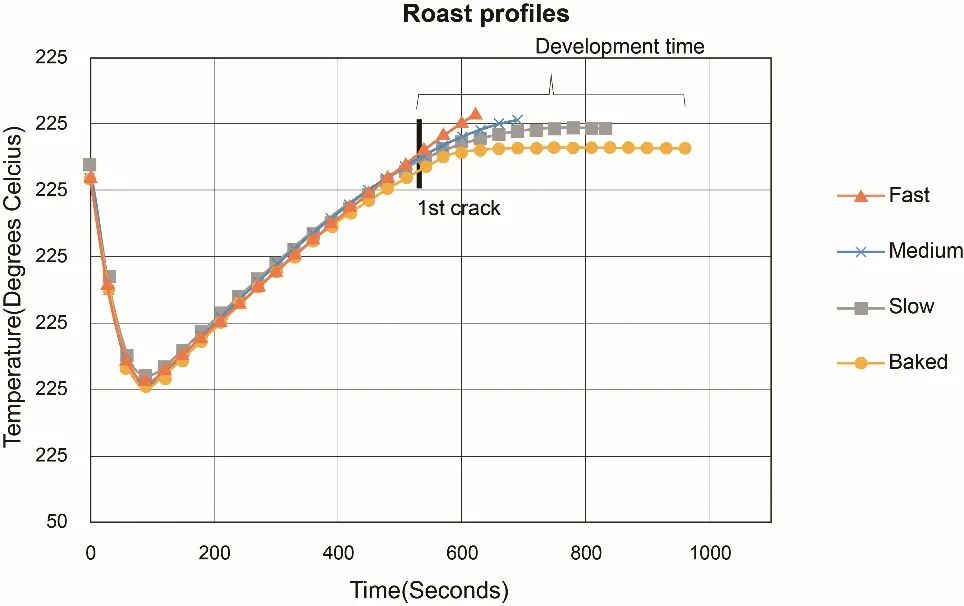

这时候大家可能就说了:“既然我们不应该只讨论发展时间,那你还探讨个屁呀?”此言差矣,虽然“发展时间”不代表所有化学变化,但是:它是咖啡豆进入放热状态的恰当信号,放热状态是烘焙化学上重要的指标;随着咖啡豆水分降低,温度提升,烘焙越往后期,化学反应越多样、越剧烈;风格各异的烘焙技法中,也常有控制发展时间的部分,单独讨论它能够带给更多烘焙师基于原本调整技术的启发。所以,发展时间的重要性,足够高到拿出来单独讨论。不久前,位于丹麦哥本哈根,由Morten Münchow带领的Coffee Mind团队,在期刊Beverages(MDPI之下的开放期刊)发布了第二篇烘焙相关的学术论文: 该论文的主要研究对象就是烘焙中“发展时间”对感官和化学物质的影响。简单来说,研究过程是通过烘焙同款生豆,一爆前的阶段保持一致,分别控制四种不同的发展时间,达到基本相同的烘焙色度,以此方法对比不同样品之间的感官和物质差异。烘焙曲线如图二所示,实验中,一爆发生的时间点控制在570秒(9分30秒)附近的位置,色度都控制在agtron 76(±1)的范围,四个样品的发展时间以及烘焙温度分别是:快速组发展90秒,到达温度204.1℃中速组发展143秒,到达温度201.2℃慢速组发展266秒,到达温度198.4℃焙烤组发展390秒,到达温度191.1℃

该论文的主要研究对象就是烘焙中“发展时间”对感官和化学物质的影响。简单来说,研究过程是通过烘焙同款生豆,一爆前的阶段保持一致,分别控制四种不同的发展时间,达到基本相同的烘焙色度,以此方法对比不同样品之间的感官和物质差异。烘焙曲线如图二所示,实验中,一爆发生的时间点控制在570秒(9分30秒)附近的位置,色度都控制在agtron 76(±1)的范围,四个样品的发展时间以及烘焙温度分别是:快速组发展90秒,到达温度204.1℃中速组发展143秒,到达温度201.2℃慢速组发展266秒,到达温度198.4℃焙烤组发展390秒,到达温度191.1℃ 上边是论文记录的数据,为了建立更多转换信息,微胖再为大家稍微估算了一下其他信息,便于转换理解。通过简单观察曲线,会发现一爆前的温升速率是比较平稳的,我们取200秒,大概125℃的位置作为起点参考,假设一爆温度点为190℃(原文没有交代过,实验使用的机器为probatino,根据观察图表和我之前的使用经验,一爆点应该接近这个数值),那么:125℃到一爆前平均RoR=(一爆温度 190℃ - 125℃)/370秒 *30秒≈ 5.3 ℃/30秒根据推测的一爆温度,我们又可以估算一个一爆后的发展温度和平均RoR:快速组用90秒发展了14.1℃,平均RoR 4.7 ℃/30秒中速组用143秒发展了11.2℃,平均RoR 2.35 ℃/30秒慢速组用266秒发展了8.4℃,平均RoR 0.95 ℃/30秒焙烤组用390秒发展了1.1℃,平均RoR 0.08 ℃/30秒再一次强调,以上数据均为假设、推测和估算,目的只是多一个维度去理解他们的曲线,曲线和温度点不需要太较真,知道一个大概就可以了。看完几个样品的制作流程后,我们马上来展示结果吧!首先是感官评价的统计结果。简单交代一下感官评价的方法流程,咖啡通过法式滤压壶萃取完成,但原文除了冲煮比例和水温外,缺乏其他的冲煮参数信息,当然至少所有咖啡都保持了一致的冲煮条件:75克(±0.5)咖啡粉,加入1350克(±5)95℃的热水萃取,浸泡3分半后搅拌十圈,4分钟下压;咖啡转移到带有标记号码的杯中,降温至55℃后开始盲测;由共46位参与过2017年北欧烘焙赛的有经验的品尝者进行评价打分,统计后结果如下:

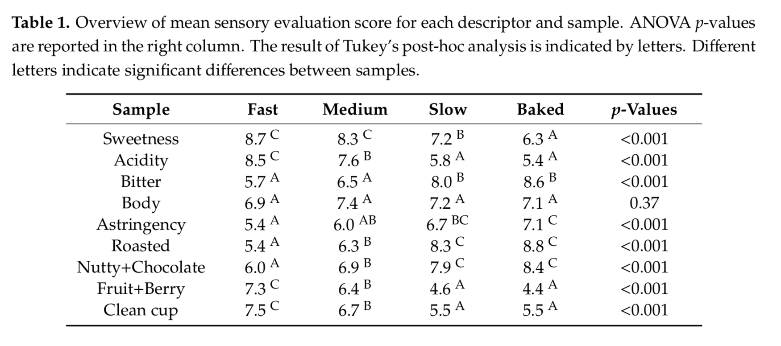

上边是论文记录的数据,为了建立更多转换信息,微胖再为大家稍微估算了一下其他信息,便于转换理解。通过简单观察曲线,会发现一爆前的温升速率是比较平稳的,我们取200秒,大概125℃的位置作为起点参考,假设一爆温度点为190℃(原文没有交代过,实验使用的机器为probatino,根据观察图表和我之前的使用经验,一爆点应该接近这个数值),那么:125℃到一爆前平均RoR=(一爆温度 190℃ - 125℃)/370秒 *30秒≈ 5.3 ℃/30秒根据推测的一爆温度,我们又可以估算一个一爆后的发展温度和平均RoR:快速组用90秒发展了14.1℃,平均RoR 4.7 ℃/30秒中速组用143秒发展了11.2℃,平均RoR 2.35 ℃/30秒慢速组用266秒发展了8.4℃,平均RoR 0.95 ℃/30秒焙烤组用390秒发展了1.1℃,平均RoR 0.08 ℃/30秒再一次强调,以上数据均为假设、推测和估算,目的只是多一个维度去理解他们的曲线,曲线和温度点不需要太较真,知道一个大概就可以了。看完几个样品的制作流程后,我们马上来展示结果吧!首先是感官评价的统计结果。简单交代一下感官评价的方法流程,咖啡通过法式滤压壶萃取完成,但原文除了冲煮比例和水温外,缺乏其他的冲煮参数信息,当然至少所有咖啡都保持了一致的冲煮条件:75克(±0.5)咖啡粉,加入1350克(±5)95℃的热水萃取,浸泡3分半后搅拌十圈,4分钟下压;咖啡转移到带有标记号码的杯中,降温至55℃后开始盲测;由共46位参与过2017年北欧烘焙赛的有经验的品尝者进行评价打分,统计后结果如下: 图3结果显示,“快速组”明显在“酸质”、“水果和莓果调性”、“干净度”上表现更好;而代表更长发展时间的“慢速组”和“焙烤组”,则在“涩感”、“苦味”、“坚果和巧克力调性”、“烘焙味”上更为突出;“甜感”在短发展时间的两组里表现最高。有趣的是,“醇厚度”在四个样品之间并没有展示出明显的区别。到这里,我们点一下题——根据论文的感官结果,我们可以试着这样去回答标题:随着发展时间的延长,咖啡豆会发展出更多“坚果和巧克力调性”和“烘焙味”,同时也可能提高“涩感”和“苦味”的程度。随着发展时间的缩短,咖啡豆会发展出更多“酸质”、“水果和莓果调性”,和更好的“干净度”,但同时也可能提高了烘焙瑕疵“发展不足”的风险。当然,论文并没有止步于感官对比的统计,按照计划的下一步,团队对用于品鉴所准备的冲煮咖啡进行核磁共振分析,进一步挖掘更客观理性的答案,结果显示,仪器在检测过程中能明确识别出来的物质有下图中的十二种,其中包含了这样的规律:整体来说,快速组包含了最多的物质总量,焙烤组最少;另外各种酸(acids)随着发展时间的增加有逐渐减少的趋势。最有趣的是,论文强调了在咖啡液体中,几乎无法识别出任何类型的碳水化合物(carbohydrates),这是个让人好奇的题外话,那甜感到底是什么带来的呢?这个我们后边结合挥发性物质再进一步说明。

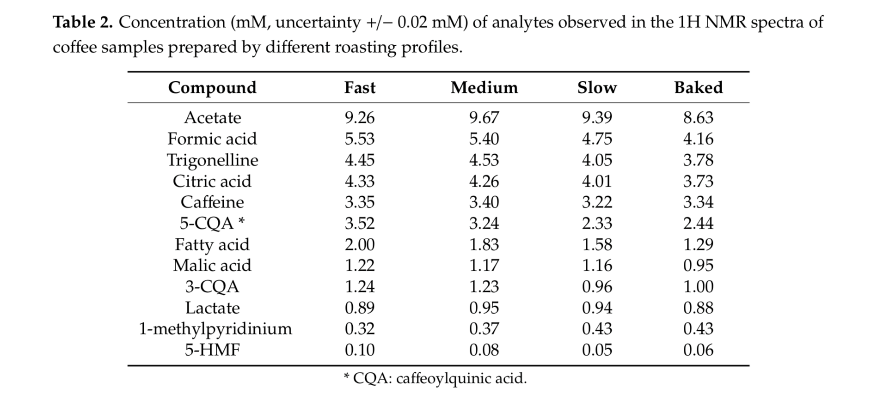

图3结果显示,“快速组”明显在“酸质”、“水果和莓果调性”、“干净度”上表现更好;而代表更长发展时间的“慢速组”和“焙烤组”,则在“涩感”、“苦味”、“坚果和巧克力调性”、“烘焙味”上更为突出;“甜感”在短发展时间的两组里表现最高。有趣的是,“醇厚度”在四个样品之间并没有展示出明显的区别。到这里,我们点一下题——根据论文的感官结果,我们可以试着这样去回答标题:随着发展时间的延长,咖啡豆会发展出更多“坚果和巧克力调性”和“烘焙味”,同时也可能提高“涩感”和“苦味”的程度。随着发展时间的缩短,咖啡豆会发展出更多“酸质”、“水果和莓果调性”,和更好的“干净度”,但同时也可能提高了烘焙瑕疵“发展不足”的风险。当然,论文并没有止步于感官对比的统计,按照计划的下一步,团队对用于品鉴所准备的冲煮咖啡进行核磁共振分析,进一步挖掘更客观理性的答案,结果显示,仪器在检测过程中能明确识别出来的物质有下图中的十二种,其中包含了这样的规律:整体来说,快速组包含了最多的物质总量,焙烤组最少;另外各种酸(acids)随着发展时间的增加有逐渐减少的趋势。最有趣的是,论文强调了在咖啡液体中,几乎无法识别出任何类型的碳水化合物(carbohydrates),这是个让人好奇的题外话,那甜感到底是什么带来的呢?这个我们后边结合挥发性物质再进一步说明。 到这里,我们又可以点一次题了——根据论文的核磁共振检测结果,我们可以说:随着发展时间的延长,咖啡豆包含的酸质会呈现逐渐减少的趋势,时间太长的话会导致所有物质含量都明显减少。虽然论文里没有再针对这个部分进行讲解(因为把重点放在了最后的挥发物质和三合一对照了),但观察这十二种被明显识别出来的物质,不难发现这些物质大部分都是“天然蕴含在咖啡生豆当中”的有机物,所以观测结果也为我日常的认知提供了佐证——发展时间,乃至于总的烘焙时间,跟咖啡豆天然的物质、风味以某种方式呈现反相关。论文中核磁共振分析的部分篇幅相对较短,我们也紧跟着作者团队的脚步,进入更加复杂的挥发世界。论文中,仪器共识别出146种挥发物质,其中49种在四个样品之间表现出明显的差异性,它们分别是:

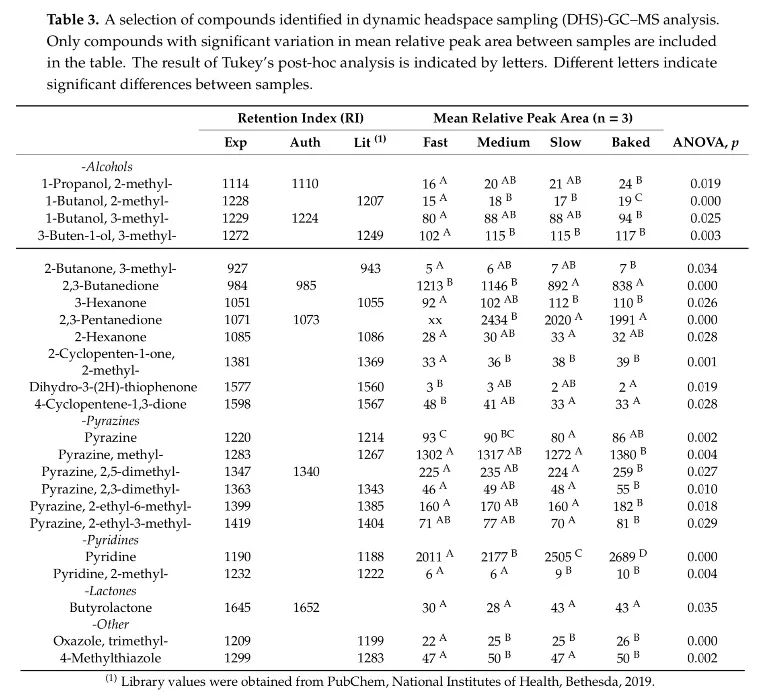

到这里,我们又可以点一次题了——根据论文的核磁共振检测结果,我们可以说:随着发展时间的延长,咖啡豆包含的酸质会呈现逐渐减少的趋势,时间太长的话会导致所有物质含量都明显减少。虽然论文里没有再针对这个部分进行讲解(因为把重点放在了最后的挥发物质和三合一对照了),但观察这十二种被明显识别出来的物质,不难发现这些物质大部分都是“天然蕴含在咖啡生豆当中”的有机物,所以观测结果也为我日常的认知提供了佐证——发展时间,乃至于总的烘焙时间,跟咖啡豆天然的物质、风味以某种方式呈现反相关。论文中核磁共振分析的部分篇幅相对较短,我们也紧跟着作者团队的脚步,进入更加复杂的挥发世界。论文中,仪器共识别出146种挥发物质,其中49种在四个样品之间表现出明显的差异性,它们分别是:

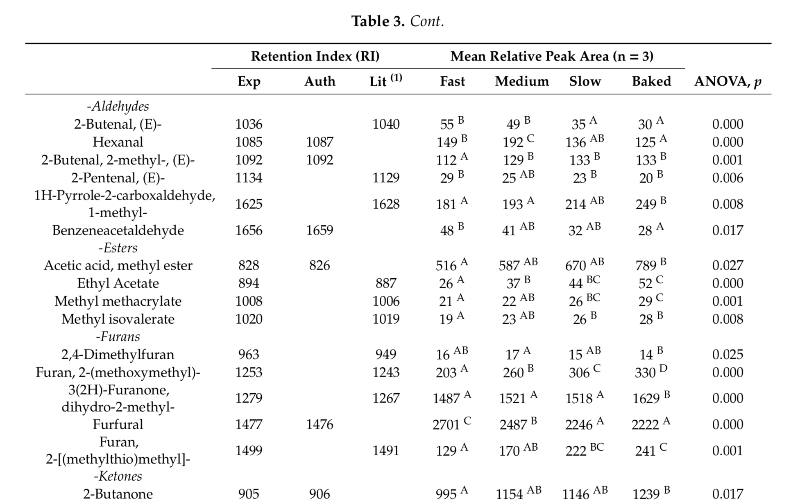

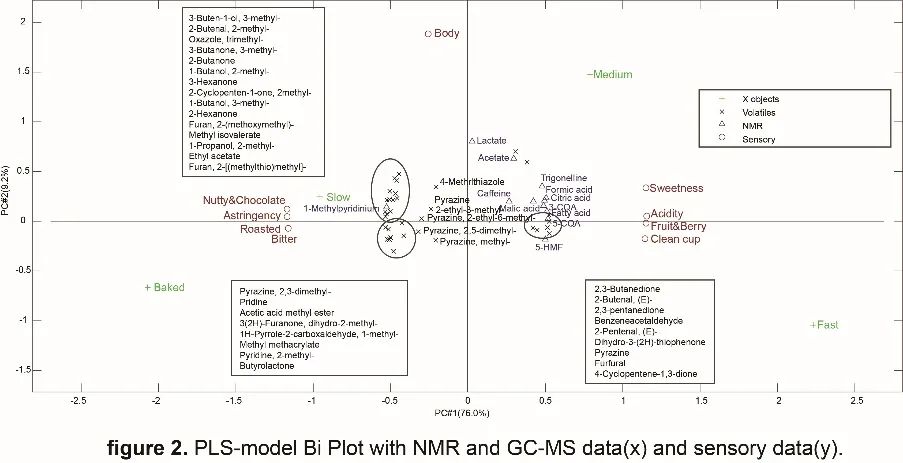

对于相关学者来说可能比较熟悉,但对于普通阅读者来说这个表格的信息量明显过大的,但不用担心,后边作者团队还会继续归纳整理,保证大家能理解当中的关键。作者团队使用另外一个叫LatentiX 的软件,采用偏最小二乘法进行再建模,为了进一步将两项物质分析(X轴),和感官表现结果(Y轴)组合起来:

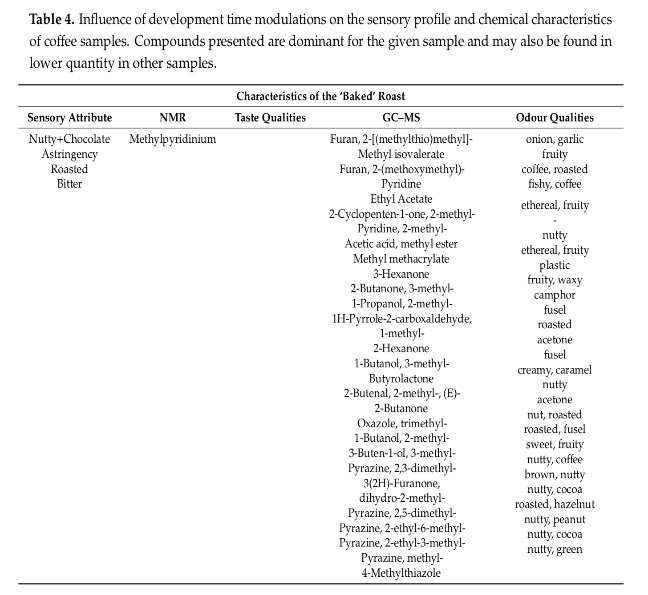

对于相关学者来说可能比较熟悉,但对于普通阅读者来说这个表格的信息量明显过大的,但不用担心,后边作者团队还会继续归纳整理,保证大家能理解当中的关键。作者团队使用另外一个叫LatentiX 的软件,采用偏最小二乘法进行再建模,为了进一步将两项物质分析(X轴),和感官表现结果(Y轴)组合起来: 我们可以先关注两条组成中心十字交叉的两条线,它们共同解释了本次统计中85%的物质差异,是重要的分割线(几乎所有物质都在所有样品中被识别出来,只是含量不同,模型中的位置代表的是含量最高、更高的位置);而其中PC#1(中间的竖线)更是一线承担了76%的区分任务,十分关键、明显。现在图表中,每个象限都各代表中一种烘焙样品(绿色字标注),分别是:左上代表慢速组;右上代表中速组;右下代表快速组;左下代表焙烤组。其中,可以观察到的信息有:快组和焙烤组存在极大的差异;快速组和中速组存在一些差异,但仍然有较高的关联;中速组和慢速组存在明显区别,但没有快速组和焙烤组那么大;慢速组和焙烤组差异相对更小,相似性更高。两组挥发性物质分别与“快速”、“焙烤”的两组标志性感官表现存在关联性,它们是:

我们可以先关注两条组成中心十字交叉的两条线,它们共同解释了本次统计中85%的物质差异,是重要的分割线(几乎所有物质都在所有样品中被识别出来,只是含量不同,模型中的位置代表的是含量最高、更高的位置);而其中PC#1(中间的竖线)更是一线承担了76%的区分任务,十分关键、明显。现在图表中,每个象限都各代表中一种烘焙样品(绿色字标注),分别是:左上代表慢速组;右上代表中速组;右下代表快速组;左下代表焙烤组。其中,可以观察到的信息有:快组和焙烤组存在极大的差异;快速组和中速组存在一些差异,但仍然有较高的关联;中速组和慢速组存在明显区别,但没有快速组和焙烤组那么大;慢速组和焙烤组差异相对更小,相似性更高。两组挥发性物质分别与“快速”、“焙烤”的两组标志性感官表现存在关联性,它们是:

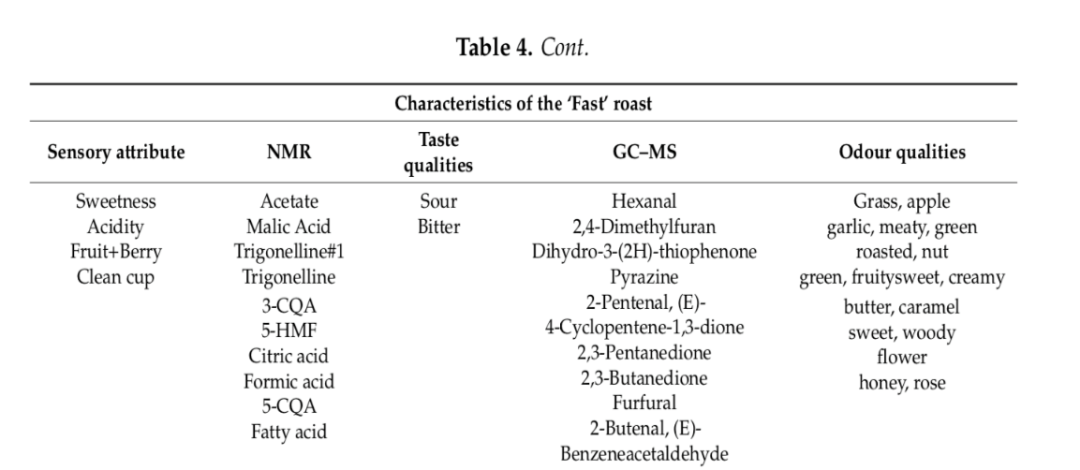

其中,快速组样品包含了更多的己醛(hexanal)、E-2-戊烯醛[ (E)-2-pentenal ]、和苯乙醛(benzeneacetaldehyde),这几个物质会散发出未成熟的(green)、像苹果的、水果和花朵的香气。早在2008年的一些研究中,快速烘焙的咖啡豆就已经被发现,含有更多的醛类物质,当时的研究指出己醛的形成需要更高的温度。另外快速组中更高的2,3-丁二酮(2,3-butanedione)、2,3-戊二酮(2,3-pentanedione)也是咖啡里奶油般的香气的来源。一个挺有趣的点是,快速组中包含了更多的绿原酸(3-CQA、5-CQA),而它是苦味物质奎宁酸、奎尼内酯的重要前置物质。作者团队认为,绿原酸在本次研究中随着发展时间的增加而逐渐减少、分解,认为这个跟焙烤组感官中更高的苦味有关(绿原酸分解产生更多奎宁酸)。但是就我的认知而言,绿原酸本身也是苦味和涩感的来源,就我个人的经验来说,所有的豆子浅到一个程度后也是会有明显的苦味,所以两者之间是否存在着某种奇怪的平衡点或者感官阈值呢?更长的发展时间也一样,物质和感官都能体现相关性,这里就不再赘述了。值得提一下的是,很多提升果仁和烘焙风味的物质,都是梅拉德反应以及葫芦巴碱(Trigonelline)分解的产物,例如吡啶。以上差不多就是响应这篇文章的关于发展时间的内容,最后我们再点一次题:咖啡烘焙中的“发展时间”,到底在“发展”什么?

其中,快速组样品包含了更多的己醛(hexanal)、E-2-戊烯醛[ (E)-2-pentenal ]、和苯乙醛(benzeneacetaldehyde),这几个物质会散发出未成熟的(green)、像苹果的、水果和花朵的香气。早在2008年的一些研究中,快速烘焙的咖啡豆就已经被发现,含有更多的醛类物质,当时的研究指出己醛的形成需要更高的温度。另外快速组中更高的2,3-丁二酮(2,3-butanedione)、2,3-戊二酮(2,3-pentanedione)也是咖啡里奶油般的香气的来源。一个挺有趣的点是,快速组中包含了更多的绿原酸(3-CQA、5-CQA),而它是苦味物质奎宁酸、奎尼内酯的重要前置物质。作者团队认为,绿原酸在本次研究中随着发展时间的增加而逐渐减少、分解,认为这个跟焙烤组感官中更高的苦味有关(绿原酸分解产生更多奎宁酸)。但是就我的认知而言,绿原酸本身也是苦味和涩感的来源,就我个人的经验来说,所有的豆子浅到一个程度后也是会有明显的苦味,所以两者之间是否存在着某种奇怪的平衡点或者感官阈值呢?更长的发展时间也一样,物质和感官都能体现相关性,这里就不再赘述了。值得提一下的是,很多提升果仁和烘焙风味的物质,都是梅拉德反应以及葫芦巴碱(Trigonelline)分解的产物,例如吡啶。以上差不多就是响应这篇文章的关于发展时间的内容,最后我们再点一次题:咖啡烘焙中的“发展时间”,到底在“发展”什么? 经过几千字的介绍和解读,现在我们终于可以给出这样的回答:对于相同的咖啡豆烘焙颜色而言,发展时间快温度高的组合,会发展出更多酸质、甜感和水果调性,或者可以笼统地归纳为地域风味;发展时间慢温度低的组合,会发展出更多烘焙味、苦味和果仁、巧克力调性,暂且笼统地归纳为“咖啡味儿”吧。作为烘焙师,我们应该根据不同的实际需求来选择不同的方法,以达到期望的风味结构;同时也要明白当中不同的方案,需要解决的问题和风险,例如过快的发展会导致发展不足,过慢的发展会导致苦涩且寡淡无味。请一定要记住,以上所有的“结论”还只是一些片面的“结果”,作者团队也在论文中提到由于样品规模非常有限(例如本次只用了一种水洗哥伦比亚生豆,以及一种一爆前的烘焙节奏),结论/结果距离真正的规律、推论还有很远的距离。当然,微胖认为作者团队本就踏在巨人肩膀上了(看到文底参考文献数量的感叹),完成阅读并吸收的我们,何尝不是站在了新巨人的肩膀上?所以请大家放心使用并实践讨论吧。大家觉得文章到这里,差不多要结束了吗?当然不是!微胖还在论文内、外不同的方面看到、想到更多有趣的知识和实践方式,接下来,我们来谈谈这些“题外话”吧。题外话——重构酸质作者团队在论文的结尾提出了透过烘焙改变酸质比例的“不可行性”。从核磁共振的检测结果来看,各种酸质随着发展时间/总时间的增加而减少,过程中并没有表现出明显的比例高低变化。业内一些理论相信烘焙师可以透过调整烘焙曲线来突出某个指定的酸质,这个理论与论文结果相互违背。微胖认为,这里的“重构酸质”或许产生了一些信息不对等的部分,或许不必言之过早。就检测结果来看,指定的几个有机酸物质确实都是同步减少的,但或许业内人士所说的酸质更多是指感官上的变化,这很大程度上也受香气的影响。而论文恰好给出了发展时间对香气有明显影响的依据,或许,双方的共同语言是在香气上,而非酸质。

经过几千字的介绍和解读,现在我们终于可以给出这样的回答:对于相同的咖啡豆烘焙颜色而言,发展时间快温度高的组合,会发展出更多酸质、甜感和水果调性,或者可以笼统地归纳为地域风味;发展时间慢温度低的组合,会发展出更多烘焙味、苦味和果仁、巧克力调性,暂且笼统地归纳为“咖啡味儿”吧。作为烘焙师,我们应该根据不同的实际需求来选择不同的方法,以达到期望的风味结构;同时也要明白当中不同的方案,需要解决的问题和风险,例如过快的发展会导致发展不足,过慢的发展会导致苦涩且寡淡无味。请一定要记住,以上所有的“结论”还只是一些片面的“结果”,作者团队也在论文中提到由于样品规模非常有限(例如本次只用了一种水洗哥伦比亚生豆,以及一种一爆前的烘焙节奏),结论/结果距离真正的规律、推论还有很远的距离。当然,微胖认为作者团队本就踏在巨人肩膀上了(看到文底参考文献数量的感叹),完成阅读并吸收的我们,何尝不是站在了新巨人的肩膀上?所以请大家放心使用并实践讨论吧。大家觉得文章到这里,差不多要结束了吗?当然不是!微胖还在论文内、外不同的方面看到、想到更多有趣的知识和实践方式,接下来,我们来谈谈这些“题外话”吧。题外话——重构酸质作者团队在论文的结尾提出了透过烘焙改变酸质比例的“不可行性”。从核磁共振的检测结果来看,各种酸质随着发展时间/总时间的增加而减少,过程中并没有表现出明显的比例高低变化。业内一些理论相信烘焙师可以透过调整烘焙曲线来突出某个指定的酸质,这个理论与论文结果相互违背。微胖认为,这里的“重构酸质”或许产生了一些信息不对等的部分,或许不必言之过早。就检测结果来看,指定的几个有机酸物质确实都是同步减少的,但或许业内人士所说的酸质更多是指感官上的变化,这很大程度上也受香气的影响。而论文恰好给出了发展时间对香气有明显影响的依据,或许,双方的共同语言是在香气上,而非酸质。 题外话——甜感是“想象”出来的?这是一个与业内普遍认知完全相反的结论——咖啡中的甜感并不由碳水化合物(俗称:糖)提供。结尾处,论文的作者团队针对这个结果做了相当篇幅的补充。他们提到,只要检测的咖啡液里哪怕有超过1mmol/L浓度的碳水化合物,仪器都是能够识别出来的,这个数值远低于人类对其的感官阈值20mmol/L。而在过往的研究中也曾指出,生豆内超过99%的蔗糖都被分解殆尽,烘焙中,长链碳水化合物会水解出各种糖类,但他们又会马上参与梅拉德反应,因此都被消耗了。因此我们可以认为,咖啡中的甜感来源于别的方面,例如香气。香气中,对甜感有明确帮助的就是上文提到过的2,3-丁二酮(2,3-butanedione)、2,3-戊二酮(2,3-pentanedione),它们会散发出让人愉悦的、奶油般的、焦糖似的、奶油果糖的香气。以往也有研究指出,整体快速的烘焙里,此类挥发性物质的含量也更丰富。

题外话——甜感是“想象”出来的?这是一个与业内普遍认知完全相反的结论——咖啡中的甜感并不由碳水化合物(俗称:糖)提供。结尾处,论文的作者团队针对这个结果做了相当篇幅的补充。他们提到,只要检测的咖啡液里哪怕有超过1mmol/L浓度的碳水化合物,仪器都是能够识别出来的,这个数值远低于人类对其的感官阈值20mmol/L。而在过往的研究中也曾指出,生豆内超过99%的蔗糖都被分解殆尽,烘焙中,长链碳水化合物会水解出各种糖类,但他们又会马上参与梅拉德反应,因此都被消耗了。因此我们可以认为,咖啡中的甜感来源于别的方面,例如香气。香气中,对甜感有明确帮助的就是上文提到过的2,3-丁二酮(2,3-butanedione)、2,3-戊二酮(2,3-pentanedione),它们会散发出让人愉悦的、奶油般的、焦糖似的、奶油果糖的香气。以往也有研究指出,整体快速的烘焙里,此类挥发性物质的含量也更丰富。 虽然这是一篇分享发展时间的文章,引用的是研究发展时间影响的论文,但应该不只有我一个人觉得,这个“题外话”才是最有意思的吧?如果这真的是客观事实,那很多烘焙、萃取乃至于品鉴的理论和技巧都要重新梳理,并可以为当中最关键的服务了,让我们认准这两个23333的物质(以及同类的其他),说不定哪天又能解开一点点咖啡的秘密(顺便提一嘴,2,3-丁二酮是常见的食品增香剂)。后续跟踪——发展时间的物理变化能够坚持到这里的啡友,都是真爱了!有多少人还记得微胖一开始说是要从化学层面和物理层面去理解发展时间的。现在化学层面已经略有介绍了,那物理层面呢?好家伙,由于篇幅的关系现在确实无法再继续呈现给大家了,但可以确认的是,烘焙对咖啡豆物理性质的影响,绝不亚于化学上的变化。与此同时,烘焙→物理→萃取这个线路的影响,恰好又是这篇新论文缺失的部分,所以,我今年的大型计划将会是沿着论文的研究方向和启发,进一步挖掘这块缺失的“拼图”,小伙伴们千万不要错过啰!▼-欢迎关注原作者-

虽然这是一篇分享发展时间的文章,引用的是研究发展时间影响的论文,但应该不只有我一个人觉得,这个“题外话”才是最有意思的吧?如果这真的是客观事实,那很多烘焙、萃取乃至于品鉴的理论和技巧都要重新梳理,并可以为当中最关键的服务了,让我们认准这两个23333的物质(以及同类的其他),说不定哪天又能解开一点点咖啡的秘密(顺便提一嘴,2,3-丁二酮是常见的食品增香剂)。后续跟踪——发展时间的物理变化能够坚持到这里的啡友,都是真爱了!有多少人还记得微胖一开始说是要从化学层面和物理层面去理解发展时间的。现在化学层面已经略有介绍了,那物理层面呢?好家伙,由于篇幅的关系现在确实无法再继续呈现给大家了,但可以确认的是,烘焙对咖啡豆物理性质的影响,绝不亚于化学上的变化。与此同时,烘焙→物理→萃取这个线路的影响,恰好又是这篇新论文缺失的部分,所以,我今年的大型计划将会是沿着论文的研究方向和启发,进一步挖掘这块缺失的“拼图”,小伙伴们千万不要错过啰!▼-欢迎关注原作者-END 版权信息未经同意请勿转载,欢迎分享朋友圈■ 文章来源:转载自公众号【微胖的烘焙师】■ 图片:Blackroom-K■ 侵权联系:weixin@coffeesalon.com■ 合作联系:微信cofesalon  ▼2021《咖啡年刊》热卖中,点击阅读原文购买!

▼2021《咖啡年刊》热卖中,点击阅读原文购买!

手机浏览中华饮品届

手机浏览中华饮品届